「ビジネスでのコミュニケーションがうまくいかない」「信頼関係を築くのが難しい」と悩んでいる方はいませんか?この記事では、そんなお悩みを解決するために、傾聴力を向上させる方法について詳しく解説します。傾聴力を身につけることで、ビジネスシーンでのコミュニケーションが劇的に改善され、信頼関係の構築にも役立ちます。ぜひ、最後までお読みください。

本記事の内容

1. ビジネスでの傾聴力を向上させる具体的な方法

2. 信頼関係を築くための技術とその実践例

3. 傾聴力の基本とその重要性

本記事の信頼性

本記事は、ビジネスコミュニケーションの専門家である筆者が、最新の研究と実践に基づいて執筆しています。筆者は多くの企業でコミュニケーションスキル向上の研修を行い、数々の成功事例を持っています。これまでに傾聴力を学んだ多くのビジネスパーソンが、職場でのコミュニケーションを改善し、信頼関係を築くことに成功しています。

記事読了後の未来

この記事を読み終えた頃には、あなたも傾聴力を身につけ、ビジネスシーンでのコミュニケーション能力が飛躍的に向上していることでしょう。信頼関係を築くための確かなスキルを手に入れ、より良い人間関係を築きながら、仕事の成果を上げることができるようになります。

傾聴力の基本を学ぶ

傾聴力とは?

傾聴力とは、相手の話をしっかりと聞き、理解しようとする能力のことです。ただ耳を傾けるだけでなく、相手の気持ちや考えを受け入れる姿勢が重要です。この力は、ビジネスや日常生活でのコミュニケーションにおいて非常に大切です。

聴く力と聞く力の違い

「聴く力」と「聞く力」には明確な違いがあります。「聞く力」は、ただ音を耳で捉える能力を指します。例えば、車のエンジン音や鳥のさえずりなど、無意識に耳に入る音です。一方、「聴く力」は、意識して耳を傾け、相手の話の内容や感情を理解しようとする力です。ビジネスシーンでは、この「聴く力」が求められます。

傾聴の意味・目的

傾聴の目的は、相手の話を理解し、信頼関係を築くことです。傾聴することで、相手は自分が大切にされていると感じ、よりオープンに話をしてくれるようになります。これは、ビジネスの場面でも大いに役立ちます。

傾聴力の重要性と立ち上がり条件

傾聴力が重要視される背景

傾聴力は、現代のビジネス環境でますます重要視されています。グローバル化やリモートワークの普及により、効果的なコミュニケーションが求められる場面が増えました。例えば、リモート会議では、相手の表情やボディランゲージが見えにくいため、言葉に対する理解力が求められます。傾聴力があれば、こうした場面でも相手の意図を正確に捉え、円滑なコミュニケーションを実現できます。

ビジネスシーンでの傾聴力

ビジネスシーンでは、傾聴力がさまざまな場面で役立ちます。例えば、顧客との打ち合わせや同僚との会議、上司との相談などです。傾聴力が高い人は、相手の意見やニーズを正確に把握し、適切な対応ができます。これにより、信頼関係が築け、仕事の効率も上がります。

傾聴の3原則

傾聴には、以下の3つの原則があります。

共感的理解

共感的理解とは、相手の立場に立ってその感情や考えを理解しようとする姿勢です。これは、相手が感じていることを自分も感じるように努めることを意味します。例えば、相手が悲しいと感じているときに、その悲しみを理解し、共感することです。

無条件の肯定的な関心

無条件の肯定的な関心とは、相手を批判せず、ありのまま受け入れる姿勢です。これは、相手の話を否定せず、まずは受け止めることを意味します。例えば、相手の意見に同意できなくても、その意見を尊重し、理解しようとする姿勢です。

自己一致

自己一致とは、自分の感情や考えに正直であることです。これは、相手に対して偽りなく、自分自身の本音で接することを意味します。例えば、自分が感じていることを率直に伝えることで、相手との信頼関係を深めることができます。

共感的理解

共感的理解は、相手の感情に寄り添い、相手が何を感じているのかを理解しようとする姿勢です。これにより、相手は自分が大切にされていると感じ、よりオープンに話をしてくれるようになります。例えば、同僚がプロジェクトで困難に直面しているとき、その悩みや不安を共感的に理解することで、より良いサポートができます。

無条件の肯定的な関心

無条件の肯定的な関心は、相手をそのまま受け入れる姿勢です。相手の話を批判せず、まずは受け止めることで、相手は安心して自分の意見や感情を表現できるようになります。例えば、部下が新しいアイデアを提案したとき、そのアイデアを否定せず、まずは受け入れることで、部下のモチベーションを高めることができます。

自己一致

自己一致は、自分自身の感情や考えに正直であることです。相手に対して偽りなく接することで、信頼関係を築くことができます。例えば、上司がフィードバックを求めてきたとき、自分の意見を正直に伝えることで、上司との信頼関係を深めることができます。

以上のように、傾聴力を身につけることで、ビジネスシーンでのコミュニケーションが劇的に改善され、信頼関係を築くための強力な武器となります。傾聴力の基本をしっかりと理解し、実践することが大切です。

傾聴力を高めるメリット

傾聴力を高めるメリット

傾聴力を高めることには、多くのメリットがあります。ここでは、その主要なメリットについて詳しく説明します。

相手を深く理解できる

傾聴力が高まると、相手の話を深く理解することができます。ただ聞くだけではなく、相手の意図や感情を理解することで、より良いコミュニケーションが可能になります。

結論 傾聴力を高めることで、相手の意図や感情をより深く理解できるようになります。

理由や根拠: 例えば、厚生労働省が発表した「職場におけるコミュニケーションの重要性」に関する報告書では、傾聴力の向上が職場での理解と協力を促進することが明らかにされています。

実例 :ある企業のリーダーが傾聴力を高めた結果、部下とのコミュニケーションが円滑になり、プロジェクトの進行がスムーズになったという事例があります。

同僚や顧客と信頼関係を構築できる

傾聴力を高めることで、同僚や顧客との信頼関係を築くことができます。相手の話を真剣に聞く姿勢は、相手に安心感と信頼を与えます。

結論 :傾聴力を高めることで、職場や顧客との信頼関係が強化されます。

理由や根拠: 日本経済団体連合会の調査によると、信頼関係の構築はビジネス成功の鍵であり、傾聴力がその基盤となることが強調されています。

実例: 営業職の方が顧客の話をしっかりと傾聴することで、顧客からの信頼を得て、長期的な取引が実現した例があります。

人間関係が良くなる

傾聴力を高めることで、人間関係全般が良くなります。相手の話を理解し、共感することで、円滑なコミュニケーションが可能になります。

結論: 傾聴力を高めることで、人間関係が改善されます。

理由や根拠 :国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、良好な人間関係はストレスの軽減や精神的健康の向上に寄与することが示されています。

実例: 職場での傾聴力を高めた結果、同僚との関係が改善し、チームワークが向上した事例があります。

自己理解ができる

傾聴力を高めることで、自己理解が深まります。相手の話を聞く中で、自分自身の考えや感情を整理することができます。

結論: 傾聴力を高めることで、自己理解が進みます。

理由や根拠 :心理学の研究では、他者の話を傾聴することで自分自身の内面を見つめ直す機会が増えることが報告されています。

実例 :傾聴力を意識的に鍛えた結果、自分の価値観や考え方を再確認し、自己成長につながった事例があります。

会話からチャンスを掴める

傾聴力を高めることで、会話からさまざまなチャンスを掴むことができます。相手の話をしっかりと聞くことで、新たなアイデアやビジネスの機会を見つけることができます。

結論: 傾聴力を高めることで、会話の中から新たなチャンスを見つけることができます。

理由や根拠 :経済産業省の調査では、効果的なコミュニケーションがイノベーションの創出に寄与することが示されています。

実例: あるビジネスマンが顧客との会話を通じて、新たな製品開発のアイデアを得て成功した例があります。

傾聴力を低下させるNG行動

傾聴力を高めるためには、避けるべき行動もあります。これらの行動を避けることで、より効果的な傾聴が可能になります。

話を遮る

相手の話を遮ることは、相手に対する無関心や軽視を示す行為です。これにより、相手は話す意欲を失い、信頼関係が損なわれます。

理由や根拠: 相手の話を途中で遮ることは、コミュニケーションの質を低下させる原因となります。文部科学省の調査でも、話の途中で遮られることが話し手にストレスを与えることが報告されています。

自分の意見を押し付ける

自分の意見を押し付けることは、相手の意見を無視する行為です。これにより、相手は自分が尊重されていないと感じ、コミュニケーションが円滑に進まなくなります。

理由や根拠 :自分の意見を押し付けることは、相手との対話を阻害し、信頼関係を損なう原因となります。内閣府の調査でも、意見の押し付けが職場のストレス要因となることが明らかにされています。

話し手の価値観を否定する

話し手の価値観を否定することは、相手の人格を否定する行為です。これにより、相手は自分が理解されていないと感じ、コミュニケーションが途絶えます。

理由や根拠: 話し手の価値観を否定することは、信頼関係を築く上で重大な障害となります。総務省の調査でも、価値観の否定が職場の人間関係の悪化につながることが示されています。

以上のように、傾聴力を高めることには多くのメリットがあります。一方で、傾聴力を低下させる行動を避けることも重要です。これらを意識して実践することで、ビジネスや日常生活でのコミュニケーションが劇的に改善されるでしょう。

傾聴力の種類と実例

傾聴の3種類

傾聴には大きく分けて3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、場面に応じて使い分けることが大切です。

受動的傾聴

受動的傾聴とは、相手の話をただ黙って聞くことです。相槌を打ったり、うなずいたりすることで、相手に対して「聞いているよ」というサインを送ります。受動的傾聴は、相手が自分のペースで話したいときに有効です。

メリット:

相手に話をさせることができる

相手の気持ちに寄り添うことができる

デメリット:

相手の話を深く理解できない可能性がある

相手に「本当に聞いてくれているのか」と思われてしまう可能性がある

反映的傾聴

反映的傾聴は、相手の言ったことを要約して、相手に返し、理解していることを確認するこれにより、相手は自分の話が理解されていると感じ、安心します。

メリット:

相手の話を正確に理解できる

相手に「話を聞いてくれている」と感じてもらうことができる

デメリット:

相手の話を遮ってしまう可能性がある

相手が話しづらくなってしまう可能性がある

積極的傾聴

積極的傾聴は、相手の話に対して積極的に質問をしたり、意見を述べたりすることです。相手の話を深掘りし、詳細を理解しようとする姿勢が求められます。

メリット:

相手の話を深く理解できる

相手に共感してもらうことができる

会話が弾みやすい

デメリット:

聞き役に徹することが難しくなる場合がある

相手にプレッシャーを与えてしまう可能性がある

ビジネスコミュニケーションでの具体例

ビジネスシーンでは、これらの傾聴力を適切に使い分けることが求められます。以下に具体例を挙げます。

受動的傾聴の例

例: 部下から相談を受けたとき

部下から仕事の悩みを相談された場合、まずは相手の話を遮ることなく、最後まで聞きましょう。そして、「〇〇ということですね。」と相手の言葉を要約して返すことで、相手は「話を聞いてくれている」と感じ、安心して話し続けることができます。

会議やプレゼンテーションの場では、発言者の話を黙って聞くことが重要です。相槌やうなずきで発言者を励ますことで、円滑な進行をサポートします。

反映的傾聴の例

例:上司との会話

上司が「このプロジェクトは来月末までに完成させてほしい」と言ったときに、「来月末までに完成ですね。進行状況を定期的に報告します」と確認する。

上司や同僚とのミーティングでは、相手の話を反映的に聞くことで、誤解を防ぎ、意図を正確に把握することができます。

積極的傾聴の例

顧客との打ち合わせでは、顧客のニーズを深く理解するために積極的に質問をすることが求められます。

例: 顧客との面談

顧客との面談では、顧客の要望をしっかりと聞き、共感することが大切です。顧客の言葉に共感しながら、「〇〇という点でお困りなのですね。」と、相手の気持ちを理解していることを伝えましょう。

傾聴力は、単に話を聞くだけでなく、相手の意図や感情を理解し、適切に対応する力です。ビジネスシーンでも、これらの傾聴力を使い分けることで、より良いコミュニケーションが実現し、信頼関係を築くことができます。

以上のように、傾聴の3種類それぞれの特徴を理解し、場面に応じて適切に使い分けることが重要です。受動的傾聴、反映的傾聴、積極的傾聴を組み合わせることで、相手とのコミュニケーションが円滑になり、信頼関係を深めることができます。これらのスキルを実践し、ビジネスシーンや日常生活で活用することで、より良い人間関係を築いていきましょう。

傾聴力を身につけるコツ・やり方

傾聴力を鍛えるためのトレーニング方法

傾聴力を鍛えるためには、具体的なトレーニングが必要です。以下に、効果的なトレーニング方法を紹介します。

ロールプレイング 友人や同僚とロールプレイングを行い、様々なシチュエーションで傾聴力を実践します。例えば、上司と部下の会話、顧客とのやり取りなど、現実に近い状況を設定して練習します。

リスニングエクササイズ 聞く力を鍛えるためのエクササイズを日常的に行います。例えば、ラジオやポッドキャストを聴き、その内容を要約する練習をします。

自分の聴く力がどれくらい知るか

まずは、自分の聴く力がどれくらいあるかを知ることが重要です。以下の方法で自己評価を行いましょう。

セルフチェックリスト 以下のチェックリストを使って、現在の聴く力を評価します。

・相手の話を最後まで聞いているか

・相槌やうなずきを適切に使っているか

・相手の話に対して適切な質問をしているか

・話の内容を正確に理解し、要約できるか

これらの質問に正直に答え、自分の弱点を見つけることが大切です。

態度と姿勢を意識する

聴く姿勢や態度も、傾聴力を高める上で重要です。以下のポイントに注意しましょう。

・アイコンタクト 相手の目を見て話を聞くことで、真剣さを伝えることができます。

・体の向き 体全体を相手に向けて、興味を持っていることを示します。

・リラックスした姿勢 緊張せずリラックスした姿勢で聞くことが大切です。

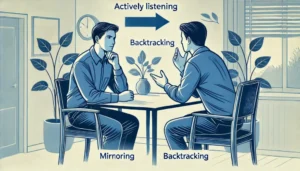

ミラーリングを意識する

ミラーリングとは、相手の動作や表情を自然に真似ることです。これにより、相手に安心感や親近感を与えることができます。

動作のミラーリング :相手が腕を組んでいるなら、自分も同じように腕を組む。

表情のミラーリング :相手が笑っているなら、自分も笑顔を見せる。

ただし、あまりにも過剰に真似ると不自然になるので、あくまで自然に行うことがポイントです。

バックトラッキングを意識する

バックトラッキングとは、相手の話の一部を繰り返して確認することです。これにより、相手の話をしっかりと理解していることを示すことができます。

例 「今日は仕事が大変だったんだ」と言われたら、「仕事が大変だったんですね」と繰り返す。

これにより、相手は自分の話が理解されていると感じ、さらに詳細を話してくれることが多くなります。

ピーシングを意識する

ピーシングとは、相手の話のペースに合わせることです。これにより、相手は話しやすくなり、スムーズなコミュニケーションが可能になります。

話の速さ 相手がゆっくり話すなら、自分もゆっくり話す。相手が早口なら、自分も少しペースを上げる。

声のトーン 相手の声のトーンに合わせて、自分の声も調整する。

会話の割合を意識する

会話の中で、自分が話す割合と相手が話す割合を意識しましょう。理想的な割合は「相手7:自分3」です。これにより、相手の話を十分に聞くことができ、効果的なコミュニケーションが可能になります。

共感しながら話す

相手の話に対して共感を示すことで、信頼関係を築くことができます。以下の方法で共感を表現しましょう。

相槌 「うん、そうですね」「わかります」といった相槌を打つ。

表情 相手の感情に合わせて、表情を変える。

例えば、相手が悲しい話をしているときは、真剣な表情をする。

言葉での共感 「それは大変だったね」「すごいですね」といった共感の言葉をかける。

フィードバックを受け取る

傾聴力を向上させるためには、フィードバックを受け取ることも重要です。以下の方法でフィードバックを取り入れましょう。

他者からのフィードバック 同僚や友人に、自分の聴く姿勢について意見をもらう。

セルフリフレクション 自分自身で聴く姿勢を振り返り、改善点を見つける。

これらのトレーニング方法を実践することで、傾聴力を効果的に向上させることができます。傾聴力は一朝一夕で身につくものではありませんが、継続して努力することで、確実に向上していきます。ビジネスシーンや日常生活で役立つこのスキルを磨き、より良いコミュニケーションを実現しましょう。

傾聴力を向上させるための注意点

傾聴力を低下させる行動の注意点

傾聴力を向上させるためには、避けるべき行動もあります。以下の行動は傾聴力を低下させる原因となるため、注意が必要です。

話を遮る

相手の話を途中で遮ることは、相手の話を軽視していると受け取られます。これにより、相手は話す意欲を失い、信頼関係が損なわれる可能性があります。

理由や根拠 :内閣府の「職場のメンタルヘルス対策に関する調査」によると、話を遮られることはストレスの原因となり、コミュニケーションの質を低下させることが示されています。

実例: 例えば、会議中に同僚が意見を述べている最中に話を遮ると、その同僚は自分の意見が軽視されていると感じ、今後の発言を控えるようになることがあります。

自分の意見を押し付ける

自分の意見を押し付けることは、相手の意見を尊重しない行為です。これにより、相手は自分の意見を話すことが無意味だと感じるようになります。

理由や根拠: 厚生労働省の「労働安全衛生調査」によると、自己主張の押し付けは職場でのストレス要因の一つであり、信頼関係の構築を妨げることが報告されています。

実例 :例えば、部下が新しいアイデアを提案したときに、自分の考えを押し付けてしまうと、その部下は次回から新しい提案をすることをためらうようになります。

話し手の価値観を否定する

話し手の価値観を否定することは、相手の人格を否定することにつながります。これにより、相手は自分が受け入れられていないと感じ、コミュニケーションが途絶えます。

理由や根拠: 総務省の「人間関係とストレスに関する調査」によると、価値観の否定は人間関係の悪化につながり、信頼関係を損なう主要な要因であることが示されています。

実例 :例えば、友人が信仰している宗教について話しているときに、その価値観を否定する発言をすると、その友人は自分が否定されたと感じ、関係が悪化する可能性があります。

傾聴力を向上させるための手順

傾聴力を向上させるための具体的な手順について説明します。以下の方法を実践することで、傾聴力を効果的に高めることができます。

日常会話で実践する

日常の会話で意識的に傾聴を実践することが大切です。家族や友人との会話の中で以下のポイントを心がけましょう。

・相手の話を最後まで聞く 話の途中で口を挟まず、相手が言いたいことを全て話すまで待つ。

・相槌やうなずき 相手の話に対して適切な相槌やうなずきを使い、関心を示す。

・質問をする 相手の話に対して質問をすることで、関心を持っていることを伝える。

ロールプレイングの実施

ロールプレイングは、傾聴力を高めるための効果的な方法です。実際のシチュエーションを想定して練習することで、実践的なスキルを身につけることができます。

・シナリオを作成 仕事のシチュエーションや日常生活の場面を想定したシナリオを作成します。

・役割を決める 一人が話し手、もう一人が聞き手として役割を決めます。

・フィードバックを受ける ロールプレイングの後で、聞き手がどう感じたか、改善点は何かをフィードバックします。

研修を受ける

専門的な研修を受けることも、傾聴力を向上させるために有効です。研修では、プロの講師から実践的なテクニックを学ぶことができます。

企業の研修プログラム 多くの企業がコミュニケーションスキル向上のための研修プログラムを提供しています。

オンライン講座 インターネットを通じて受講できるオンライン講座もあります。時間や場所を問わず学べるのが利点です。

エレーニングで学ぶ

エレーニング(eラーニング)は、パソコンやスマートフォンを使って学習できる方法です。自分のペースで学べるため、忙しいビジネスパーソンにも適しています。

動画講義 動画を視聴して、傾聴の技術や理論を学ぶことができます。

クイズやテスト 学習内容を確認するためのクイズやテストが用意されていることが多く、理解度をチェックできます。

コミュニケーションスキル向上のための書籍

書籍を通じて学ぶことも有効です。以下におすすめの書籍を紹介します。

「人を動かす」(デール・カーネギー著) コミュニケーションの基本が学べる古典的名著です。

「フィードバックの力」(ダグラス・ストーン、シーラ・ヒーン著) 効果的なフィードバックの方法を学べます。

「傾聴力」(アルフレッド・アデル著) 傾聴の技術とその効果について詳しく解説されています。

これらの手順を実践することで、傾聴力を効果的に向上させることができます。日常のコミュニケーションで傾聴力を意識することで、ビジネスやプライベートでの人間関係がさらに良くなるでしょう。

まとめ

今回は、コミュニケーションにおける傾聴力について解説しました。ビジネスでの成功や信頼関係の構築には欠かせないスキルです。以下に、要点をまとめますので、ぜひ実践してみてください。

1. 傾聴力を学ぶ

2. 聴く力と聞く力の違いを理解

3. 傾聴の3原則を実践

4. ビジネスシーンでの傾聴力向上

5. 信頼関係の構築技術

傾聴力を高めることで、ビジネスや日常生活でのコミュニケーションがより円滑になり、人間関係も向上します。本記事で紹介した内容をぜひ試して、実際の効果を実感してください。