「最近、怒りをコントロールできずに後悔することが増えた…」「アンガーマネジメントって何か効果があるの?」そんなお悩みを抱えている方に向けて、この記事ではアンガーマネジメントの基本と具体的なやり方についてわかりやすく解説します。怒りの感情に振り回されず、冷静に対処できる力を身につけることで、日常生活やビジネスでの人間関係もよりスムーズになるでしょう。

■本記事で得られること

1. アンガーマネジメントの基本的な概念と怒りのメカニズム

2. 怒りを鎮める「6秒ルール」や具体的な対処方法

3. 職場でアンガーマネジメントを実践するためのポイント

■本記事の信頼性

この記事を書いている私は、アンガーマネジメント協会に10年以上所属し、数々の実践と指導経験があります。信頼性の高い情報を基に、効果的な方法をお伝えします。

記事を読み終える頃には、あなたもアンガーマネジメントの技術を日常に活かし、感情を上手にコントロールできる未来が見えてくるでしょう。最後までお読みください。

アンガーマネジメントとは?

怒りのメカニズム

怒りは、私たちの感情の一つであり、他の人とのトラブルやストレスが原因で生まれることがよくあります。しかし、怒りがどのようにして生じ、どのように私たちの行動に影響を与えるのかを理解することで、コントロールする手助けになります。

まず、怒りは脳内で発生する化学反応の一種です。何かが私たちにとって不快であったり、期待を裏切られたりしたとき、脳は「闘争か逃走か」の反応を引き起こします。この反応は、身体を緊張させ、アドレナリンを放出し、心拍数を上げるなど、体内に大きな影響を与えます。この状態が続くと、冷静な判断ができなくなり、感情に任せた行動を取ってしまうことがあります。

このメカニズムを理解することが重要です。なぜなら、怒りは自然な反応であり、完全に避けることはできませんが、その発生の仕組みを知っておくことで、適切に対処するための第一歩となるからです。

アンガーマネジメントの意味

アンガーマネジメントとは、簡単に言うと「怒りをコントロールする技術」のことです。具体的には、感情が爆発する前に冷静に対処したり、怒りの感情を上手に解消したりするための方法を指します。

このスキルを身につけることで、日常生活やビジネスシーンでのトラブルを回避し、人間関係を円滑に保つことができます。アンガーマネジメントは、単に怒りを我慢するという意味ではなく、怒りを健全な形で表現し、建設的な解決策を見つけるための手法です。

国際アンガーマネジメント協会(International Anger Management Association)でも、この技術の重要性が強調されており、アメリカやイギリスなどでは、アンガーマネジメントのトレーニングがビジネスや教育現場でも取り入れられています。

アンガーマネジメントが注目された背景

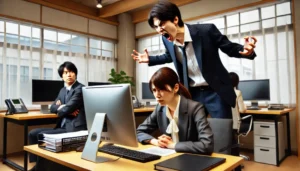

アンガーマネジメントが注目されるようになった背景には、現代社会のストレスが大きく関係しています。多忙な仕事や人間関係のトラブル、家庭での負担など、私たちの日常生活には怒りの原因となる要素が多く存在しています。

特に、仕事場でのパワーハラスメントや暴力的な行動が社会問題となる中で、こうした問題を未然に防ぐためにアンガーマネジメントが注目されるようになりました。

これにより、企業内でのトレーニングやセミナーの実施が増え、個人のストレス管理や感情のコントロールが重要視されています。

統計によると、職場でのトラブルの約30%は感情のコントロール不足が原因であると言われています。このようなデータからも、感情管理の必要性が明らかになっているのです。

なぜアンガーマネジメントが必要なのか(必要な理由・効果)

アンガーマネジメントが必要とされる理由は、私たちが感情をコントロールすることで、自分自身や周囲の人々との関係を良好に保つことができるからです。

怒りに任せた行動は、しばしば後悔を生むことが多いですが、その感情を正しく管理することで、問題を冷静に解決する力が養われます。

具体的な効果としては、以下のような点が挙げられます。

人間関係の改善:冷静に対処することで、トラブルを回避でき、信頼関係を築くことができます。

健 康 維 持:怒りが原因でストレスが溜まり、健康に悪影響を与えることがありますが、

適切に感情を処理することで心身の健康を守ることができます。

生産性の向上 :感情のコントロールができると、仕事や日常生活での集中力が高まり、効率が上がります。

アンガーマネジメントは、このような効果を通じて、私たちの生活をより充実させるために役立つ重要なスキルなのです。

結論として、アンガーマネジメントを習得することで、日々の生活や仕事の質を向上させることができます。感情のコントロールは、誰にでも習得できるスキルであり、これを身につけることで、より良い人間関係やストレスの少ない生活が実現できるでしょう。

アンガーマネジメントのメリット・デメリット

アンガーマネジメントを身に付けるメリット

アンガーマネジメントを身に付けると、日常生活や仕事の中で多くのメリットがあります。怒りの感情を適切にコントロールできるようになると、自分自身の心身の健康を守るだけでなく、人間関係を良好に保つことができ、ストレスも軽減されます。

怒りを抑えずに表現することができると、感情を溜め込む必要がなくなり、冷静な判断を下せるようになります。

例えば、家庭や職場でのトラブルが少なくなり、衝突を未然に防ぐことが可能です。また、怒りをコントロールすることで自信がつき、自分に対する信頼感が高まることも大きなメリットです。

さらに、アンガーマネジメントは自己成長にもつながります。自分の感情を見つめ直すことで、どのような状況で怒りを感じるのか、どうすればその感情を制御できるのかを学ぶことができるため、自己理解が深まります。

これは、日々の生活をより円滑に進めるための重要なスキルです。

信頼できるデータとして、厚生労働省が行った調査によれば、適切なストレス管理を行うことで心身の健康が改善されることがわかっています。アンガーマネジメントを学ぶことは、こうしたストレスの一因である「怒り」をコントロールするための具体的な手法として有効です。

実例として、アンガーマネジメントを取り入れた企業では、社員同士のトラブルが減り、仕事の効率が向上したという事例があります。

怒りを冷静に表現することで、相手を傷つけずに自分の考えを伝えるスキルが身に付き、社内コミュニケーションが円滑になったという報告がされています。

結論として、アンガーマネジメントを習得することで、個人の生活の質が向上し、仕事においても大きな成果を上げることができます。怒りの感情を適切に扱うことで、心の安定を保ち、健康的なライフスタイルを維持することができるでしょう。

ビジネスにおけるアンガーマネジメントの効果

ビジネスシーンにおいてアンガーマネジメントを実践することは、多くの効果をもたらします。特に、職場環境を改善する手助けとなり、上司や部下とのコミュニケーションがスムーズになります。

職場では、ストレスやプレッシャーがかかる場面が多いため、怒りの感情が表面化しやすいです。しかし、アンガーマネジメントを身につけることで、感情を爆発させることなく、冷静に対処する能力が高まります。

これにより、部下や同僚との衝突を避け、より建設的な解決策を見つけやすくなります。

具体的には、怒りを感じた時にまず「6秒ルール」を実践することが効果的です。6秒間だけ冷静になる時間を設けることで、急激な感情の高まりを抑え、冷静な判断が可能になります。これにより、職場内での対立や誤解を減らし、より協力的な環境を作り出すことができます。

国際アンガーマネジメント協会が行った調査によると、アンガーマネジメントを取り入れた企業では、社員のモチベーションが向上し、ストレス関連の欠勤や離職率が減少したというデータが報告されています。

これは、社員一人一人が自分の感情を適切にコントロールできるようになった結果、職場全体の雰囲気が改善されたためです。

実際に、アンガーマネジメントを導入した企業の事例では、社員のストレスレベルが低下し、業務の効率が10%以上向上したケースがあります。このように、ビジネスにおいてもアンガーマネジメントは大きな効果を発揮します。

結論として、アンガーマネジメントをビジネスに取り入れることで、職場のストレスを軽減し、より良い人間関係を築くことができます。感情のコントロールがうまくいくことで、職場全体のパフォーマンスが向上し、より生産的な仕事環境を実現できるでしょう。

怒りが招くマイナス面(デメリット)

一方で、怒りを適切にコントロールできない場合、様々なマイナス面が生じます。怒りに任せた行動は、短期的にはスッキリすることもありますが、長期的には人間関係の悪化や健康問題につながることが多いです。

まず、怒りをコントロールできないと、周囲の人々との信頼関係が壊れることがあります。怒りの感情を相手にぶつけてしまうと、その場では解決したように見えるかもしれませんが、相手との関係が徐々に悪化し、最終的には取り返しのつかない事態になる可能性があります。

例えば、家庭内での暴言や仕事場での不適切な発言が原因で、深刻なトラブルに発展することがあります。

また、怒りが蓄積されることで、身体にも悪影響を与えることが知られています。ストレスホルモンが長期間分泌されると、血圧が上昇したり、心臓に負担がかかるリスクが高まります。

日本心身医学会のデータによると、怒りやストレスを適切に処理できない人は、心臓病や高血圧のリスクが約2倍になると言われています。

実例として、怒りをコントロールできずに職場で問題を起こし、最終的に解雇されるというケースも少なくありません。また、家庭内でも感情のコントロールができないことが原因で離婚に至る場合もあります。

このように、怒りが引き起こすマイナス面は、個人の生活や健康に多大な影響を与えることがあります。

結論として、怒りを適切に管理しないと、人間関係の悪化や健康問題、さらには社会的な信用の失墜につながる可能性があります。アンガーマネジメントを身につけることで、こうしたデメリットを避け、より健全な生活を送ることができるのです。

アンガーマネジメント診断と怒りタイプ

6つの怒りタイプとは?

アンガーマネジメントにおいて、自分の怒りのタイプを知ることは非常に重要です。怒りには、さまざまなタイプがあり、各タイプによって対処法が異なります。一般的に「6つの怒りタイプ」として分類され、これを理解することで、効果的に自分の怒りをコントロールすることができます。

1. 熱 血 型 : 公平性や正義感に対する強い思いから怒りを感じやすいタイプです。

不公平な状況に対して、特に強く反応します。

2. 完璧主義型 : 自分や他人に対して高い基準を設け、その基準に達しないと強い怒りを感じ

「こうあるべきだ」という思いが強く、それに反する状況に敏感です。

3. 冷 静 型 : 表面上は感情を見せず、内面で怒りを抑え込むタイプです。

怒りを溜め込んで、最終的に大きな爆発に繋がることがあります。

4. 感情直結型 : 怒りを感じるとすぐに表現するタイプです。衝動的に行動に出やすく、

後で後悔することが多いです。

5. 被害者意識型: 自分が他人から不当に扱われたと感じると強い怒りを抱くタイプです。

過剰に他者の言動に反応しやすい傾向があります。

6. 復 讐 型 : 過去に受けた屈辱や傷を長期間にわたって忘れず、相手に対する復讐心を抱く

タイプです。

これらの怒りのタイプを知ることで、自分の感情のパターンを把握し、適切に対処することが可能になります。

あなたの怒りタイプは?実際に診断してみよう!

自分がどの怒りタイプに当てはまるのか知るためには、診断テストが役立ちます。多くのアンガーマネジメントプログラムでは、このような診断を導入しており、自分の感情の傾向を知ることが第一歩です。

例えば、国際アンガーマネジメント協会が提供するオンライン診断テストは、いくつかの質問に答えることで、自分の怒りタイプを簡単に見極めることができます。

テストでは、「どのような状況で怒りを感じるか」「感情がどのように爆発するか」など、具体的なシナリオに基づいて評価されます。

この診断を行うことで、自分がどのタイプの怒りを持ちやすいかを把握し、それに合った対処法を学ぶことができます。

診断結果の活用方法

診断結果を得た後は、その結果に基づいて日常生活でのアンガーマネジメントを実践しましょう。たとえば、「熱血型」の場合は、正義感に基づく怒りをコントロールするために、相手の意見に耳を傾ける練習が効果的です。

一方、「完璧主義型」の人は、自分や他人に対して過剰な期待を緩めることが大切です。

また、感情直結型の人は、怒りを感じた際にまず一呼吸置く、あるいはその場を離れるといった具体的な行動を取ることで、冷静さを取り戻すことができます。診断結果は、日常的なトラブル回避に役立つツールとなりますので、定期的に振り返り、活用していくことが大切です。

結論として、診断結果を理解し、それに応じた具体的な対策を取ることで、効果的にアンガーマネジメントを実践できるようになります。怒りのタイプに応じた対応を行うことで、感情のコントロールがより一層うまくなります。

怒りを鎮める「6秒ルール」

6秒ルールとは?

「6秒ルール」は、怒りを鎮めるための基本的なテクニックの一つです。この方法は、怒りの感情がピークに達する前の6秒間を利用して、感情を冷静にコントロールするというものです。

感情が高ぶった状態では冷静な判断ができないため、この6秒間が冷静さを取り戻すための重要な時間となります。

アドレナリンが体内に放出されると、私たちの感情は瞬時に高まりますが、そのピークが来るまでの時間はわずか6秒程度とされています。この短い時間を利用して、深呼吸をしたり、目を閉じて一呼吸置くことで、感情の爆発を防ぐことができます。

心理学的にも、この6秒間が感情をコントロールするために重要であるとされています。特に衝動的な行動に出る前に、この時間を利用して自分を落ち着かせることができれば、冷静な判断が可能となります。

6秒ルールのやり方

6秒ルールは非常にシンプルで、次のステップで実践できます。

1. 怒りを感じた瞬間に意識する

まず、怒りの感情が芽生えたことを自覚します。これは怒りに対処するための第一歩です。感情が沸き上がる瞬間に自分の心の動きを認識することが重要です。

2. 6秒間じっと待つ

怒りがこみ上げたら、すぐに反応するのではなく、6秒間だけその場で待ちます。この間に深呼吸をする、目を閉じるなどして、感情がピークに達するのを避ける時間を作ります。

3. 冷静さを取り戻す

6秒間を過ぎた後、冷静な状態に戻ることを目指します。多くの場合、6秒が経過すると、衝動的な感情は少し落ち着き、冷静に物事を判断することができるようになります。

この方法を実践することで、日常的なトラブルや感情の高ぶりを抑えることができ、特に職場や家庭での不要な衝突を避けることが可能です。

アンガーマネジメントのやり方

怒りのスコア化

まず、アンガーマネジメントの基本的な方法の一つに「怒りのスコア化」があります。これは、自分が怒りを感じたときに、その感情を数値で表す方法です。

例えば、10点満点で自分の怒りのレベルを評価します。1は「少しイライラする」程度、10は「怒りが爆発しそう」な状態を示します。

この方法を使うことで、自分の感情を客観的に見つめ直すことができます。怒りをその場で表現するのではなく、冷静にスコア化することで、感情をコントロールするきっかけを作ることができます。

厚生労働省のストレス対策に関するガイドラインでも、感情を客観的に評価することはストレス管理の一環として有効だとされています。怒りのスコア化は、特に強い感情に流されずに冷静な対応を取るための第一歩として有用です。

実例として、ビジネスマンが日常業務の中で、上司からの指摘に対して怒りを感じた場面で、この方法を実践したことがあります。彼はその場で怒りを10点中6点とスコア化し、その評価を元に冷静な対応を取ることができ、結果的に上司との関係を良好に保つことができました。

結論として、怒りのスコア化は、感情のコントロールを学ぶためのシンプルで効果的な手法です。自分の感情を数値化することで、冷静に物事を考え直す余裕が生まれます。

その場から離れる方法

次に効果的なアンガーマネジメントの方法は、「その場から離れる」というものです。怒りを感じた瞬間、言葉や行動で反応する前に、その場を離れることが重要です。

この方法は、一時的に怒りの原因から距離を置くことで、冷静な判断ができるようにするための手段です。

特に職場や家庭で起こる対人トラブルにおいては、即座にその場を離れ、一旦冷静になることで、相手との無用な衝突を避けることができます。感情が高ぶったまま行動に移すと、後で後悔する結果を招くことが多いため、物理的な距離を取ることが有効です。

例えば、アメリカ心理学会(APA)は、感情の高ぶりを感じたときには、数分間その場を離れて深呼吸をすることが怒りのコントロールに役立つと推奨しています。これにより、感情が落ち着き、理性的に物事を考えられるようになります。

ある企業のケースでは、従業員同士の口論が起きた際に、片方の従業員がすぐにその場を離れることで大きなトラブルに発展せずに済んだという例があります。感情的な対応を避け、冷静さを取り戻すための時間を作ることができたため、後に落ち着いた話し合いができたのです。

このように、その場から離れることは、トラブルを未然に防ぐための重要な手法です。簡単に実践できるため、どんな場面でも有効に活用することができます。

固定観念を捨てる方法

アンガーマネジメントにおいて、もう一つ大切な方法は「固定観念を捨てる」ことです。多くの場合、私たちの怒りは「〜すべきだ」という思い込みや期待から生じます。

例えば、「他人はこうあるべきだ」「私はこれをするべきだ」という固定観念が強すぎると、その期待に反する行動を目にしたときに強い怒りを感じます。

固定観念を捨てるというのは、物事や他人に対して過度な期待を抱かず、柔軟に対応するということです。これにより、怒りを感じにくくなり、感情の安定が保たれます。

この考え方は、特にビジネスや家庭内で有効です。職場では部下や同僚に対して、家庭では家族に対して「〜すべき」という期待を押し付けることで、結果的に人間関係が悪化することがあります。そのため、あまり厳しい固定観念に囚われないことが重要です。

例えば、心理学の研究でも、柔軟な思考を持つ人は、固定観念に縛られず、対人関係のトラブルを未然に防ぐことができるというデータがあります。柔軟に物事を考えられる人ほど、ストレスを感じにくく、穏やかな生活を送ることができるのです。

結論として、固定観念を捨てることは、怒りを抑えるための重要な要素です。他人に過度な期待をせず、現実に応じて柔軟に対応することで、ストレスを軽減し、より良好な人間関係を築くことができます。

「○○すべき」という価値観を捨てるコツ

「〜すべき」という価値観は、アンガーマネジメントにおいて大きな障害となることがあります。私たちは無意識のうちに「自分はこうするべきだ」「他人はこうあるべきだ」という強い思い込みを持っています。

しかし、この考え方は、理想と現実のギャップが大きい場合に、怒りを引き起こしやすくなります。

この価値観を手放すためには、まず自分がどのような場面で「〜すべき」と考えているのかを認識することが重要です。そして、それを少しずつ緩め、現実的な対応ができるように意識することが求められます。

実例として、仕事での失敗に対して「上司はもっと理解してくれるべきだ」と考えることがあった従業員が、自分の価値観を見直すことで怒りを感じなくなったケースがあります。彼は上司に期待しすぎていたことに気づき、代わりに自分の行動を改善することで問題を解決しました。

結論として、「〜すべき」という価値観を捨てることで、怒りの原因を減らし、心の余裕を持つことができます。自分の価値観を見直し、現実的な対応を心がけることで、ストレスを大幅に軽減することができるでしょう。

アンガーログを記録する方法

最後に、アンガーマネジメントの実践方法として「アンガーログを記録する」という方法があります。これは、自分が怒りを感じた場面や、その時の感情、行動を日記のように記録していく手法です。

この記録を通じて、自分の怒りのパターンや引き金となる要因を把握することができます。

アンガーログをつけることで、自分がどのような状況で怒りを感じやすいかが明確になります。それによって、同じような場面で怒りを未然に防ぐ対策が立てやすくなります。

この方法は、特に心理カウンセリングなどでも用いられており、日々の感情を記録することで、自己理解を深めるために非常に有効です。

結論として、アンガーログをつけることで、自分の怒りのパターンを把握し、感情のコントロールがしやすくなります。これにより、より冷静な判断ができるようになり、日常生活や仕事においてもストレスを軽減することが期待できます。

アンガーマネジメントを職場で実践するために

職場でできるアンガーマネジメントのポイント

アンガーマネジメントは、職場においても非常に有効なスキルです。職場では、ストレスやプレッシャーが日常的に存在するため、感情のコントロールが難しい場面も多いでしょう。

しかし、アンガーマネジメントを取り入れることで、感情的なトラブルを防ぎ、チーム全体の効率を向上させることが可能です。

まず、職場でのアンガーマネジメントのポイントとして、次の3つが挙げられます。

1. 感情を客観的に捉えること

怒りが湧いたとき、その感情をすぐに表現するのではなく、一旦冷静になって自分の感情を観察することが大切です。感情を客観的に見ることで、過剰な反応を防ぎ、適切な対応が可能になります。

2. 冷静にコミュニケーションを取る

職場で感情が高まる場面では、冷静さを保ちながらコミュニケーションを取ることが重要です。感情的な言葉を避け、事実に基づいて話し合うことで、相手との信頼関係を損なうことなく問題を解決できます。

3. 感情を抑えるのではなく、健全に表現する

怒りを無理に抑え込むのではなく、適切に表現する方法を学ぶことが大切です。怒りを感じた際には、言葉で冷静に表現するか、その場を離れてクールダウンするなど、感情が爆発する前に対処することが大切です。

これらのポイントを意識して職場でアンガーマネジメントを実践することで、トラブルを未然に防ぎ、職場環境を良好に保つことができます。

職場での7つのアンガーマネジメント実践方法

職場でアンガーマネジメントを効果的に実践するためには、具体的な方法を取り入れることが大切です。ここでは、職場で実践できる7つのアンガーマネジメントの方法を紹介します。

1. 6秒ルールを活用する

怒りを感じたらすぐに反応せず、まず6秒待つことが重要です。この短い間に冷静さを取り戻すことができれば、感情に流されずに理性的な対応ができます。

2. 固定観念を捨てる

「〜すべき」という考えに囚われすぎると、他人が自分の期待に反する行動を取った際に怒りを感じやすくなります。柔軟に考え、他人の行動を許容する姿勢が、怒りのコントロールに役立ちます。

3. アンガーログをつける

日常的に怒りを感じた場面を記録し、振り返ることによって、自分がどのような状況で怒りを感じやすいかを把握することができます。これにより、感情のトリガーを理解し、対策を練ることが可能になります。

4. その場から離れる

感情が高ぶった際には、すぐにその場を離れることが有効です。物理的に距離を置くことで、冷静な判断ができるようになります。

5. 深呼吸やリラクゼーション法を使う

怒りがこみ上げたときには、深呼吸やリラクゼーション法を用いて自分を落ち着かせることが効果的です。これにより、心身のリラックスを促し、感情の爆発を防ぐことができます。

6. 信頼できる同僚や上司に相談する

感情がコントロールできないときは、一人で抱え込まず、信頼できる同僚や上司に相談することが大切です。話すことで気持ちを整理でき、冷静な対応が取れるようになります。

7. 解決策を探すための思考を持つ

怒りを感じた際には、その感情を建設的に使い、問題解決のために行動するよう意識します。感情に流されるのではなく、冷静に解決策を探る姿勢を持つことで、職場のトラブルを前向きに対処できます。

これらの方法を日常的に実践することで、職場での感情的なトラブルを防ぎ、円滑なコミュニケーションを取ることができるようになります。

アンガーマネジメントを身につけた上司の理想像

ちょっとしたことでは怒らない理想の上司

アンガーマネジメントを身につけた上司は、感情的に反応せず、冷静に対処することでチーム全体の信頼を得ます。ちょっとしたミスや予期しない出来事にも、感情的に怒るのではなく、状況を冷静に分析して建設的な解決策を提案できる上司は、理想のリーダーと言えます。

感情をコントロールできる上司は、部下に対しても冷静なフィードバックを行い、過度な叱責や怒鳴り声を上げることがありません。これにより、部下は安心して業務に集中でき、ミスを恐れずに意見や提案を出せるようになります。

実際に、感情的な反応を避ける上司のもとでは、チーム全体のモチベーションが高まり、パフォーマンスも向上すると言われています。上司が冷静であれば、部下もその姿勢に影響されて、職場の雰囲気が良くなるのです。

結論として、アンガーマネジメントを実践することで、感情に流されることなくリーダーシップを発揮できる上司は、職場の理想像となります。冷静な態度と建設的な対応が、チーム全体の成功に繋がるのです。

まとめ

アンガーマネジメントで生活と職場の環境を改善しよう

アンガーマネジメントを実践することで、日常生活や職場環境を劇的に改善することができます。感情をコントロールできるようになると、不要なトラブルを回避でき、冷静な対応を取ることで人間関係が円滑になります。

職場でのアンガーマネジメントは、上司や同僚との信頼関係を築き、チーム全体の効率や生産性を向上させるためにも非常に重要です。感情的な反応を避け、冷静に物事を判断することで、働きやすい環境を作ることができるでしょう。

また、上司としてアンガーマネジメントを習得することで、部下からの信頼を得られ、理想的なリーダーシップを発揮できます。怒りに振り回されず、チームを効果的に導く力が求められるのです。

アンガーマネジメントを実践し、日常生活と職場でのストレスを減らし、より良い環境を手に入れましょう。

今回はアンガーマネジメントの基本とやり方について解説しました。感情を上手にコントロールするために、ぜひ実践してみてください。

アンガーマネジメントのまとめ

1. 怒りのメカニズムを理解する

2. 6秒ルールで冷静になる

3. 怒りのスコア化を実践する

4. 固定観念を捨てる習慣を持つ

5. 職場での対話スキルを高める

この記事の内容を日常に取り入れ、感情コントロールのスキルを身につけましょう。